COCO ist ein Selbstbau - von Anfang an. Dieses ist auch eine Übersicht der Enstehungsgeschichte.

Ehepaar Flottow: Konstruktion, Bootsbau und Eigner bis 2017

• Rückblick: Wie kommt man auf die Idee, ein Boot selber zu bauen?

• Dieter paddelte mit Onkel Erich auf der Aller in Celle. Erich baute ihm dann im Garten ein kleines

hölzernes Paddelboot. Damit wurde er Bootseigner und -vorübergehend- aktiver Wassersportler.

• Bärbel Steinhaus zog in den 50er Jahren nach Wedel/Holstein und konnte vom Elbwanderweg die Segler auf der Elbe beobachten.

Sie wurde Mitglied im Segelverein Wedel Schulau (SVWS), und kaufte bald eine 7,15 m lange hölzerne

Vogeljolle (Vogel 7, die "Wildente"), nannte sie "Spatz"

und segelte damit einige Jahre ausschließlich mit Mädchencrews auf der Unterelbe.

• Sie zog dann nach Bremen und kaufte eine 4,3 m lange Neptunjolle von Karl Hermann Preusse.

Damit brachte sie dann Dieter die Segelei näher.

• Beide waren wir im Segel Club Niedersachsen Werder (SCNW) und segelten auf der Unterweser.

Wir kauften gemeinsam einen Bootsrumpf mit Baukastensystem vom Typ Waarschip 710. Ausbau im Segelclub. Nach dem

Stapellauf mit Taufe auf den Namen "Hatyu" hatten wir Zeit für die Verlobung.

Viele Jahre segelten wir dann im Revier und auf der Ostsee und haben dabei viel gesehen und hatten dann allerlei Ideen für etwas Größeres.

• Eine Vindö 32 wäre ideal gewesen, aber unerschwinglich. Den Ausbau einer Rumpfschale trauten

wir uns natürlich zu. Der freundliche Verkäufer der Firma erklärte auf Anfrage: "Wir verkaufen keinen Rumpf für den Ausbau, weil die Ausbauqualität

möglicherweise nicht unserem Standart entspricht. Das würde unserem Ruf Schaden."

• Also wurde ein eigener Entwurf entwickelt und gebaut.

Wir waren inzwischen im Bremer Yacht Club (BYC), wo Bärbel auch insgesamt 38 Jahre Schriftführerin war. In der Winterlagerhalle

in Bremen-Hasenbüren konnten wir den Bootbau ungestört durchführen.

Grundgedanken

Wir wollten ein Boot für 2 bis 4 Personen, mit ausreichend Lebens- und Stauraum, bequemen Kojen, praktischer Pantry und ausreichend großem, separaten Toilettenraum und Stehhöhe im gesamten Schiff.

Die Länge sollte unter 9 m und die Breite unter 3 m betragen, denn damals hatten breitere Schiffe große Probleme

mit den engen Boxen, besonders in dänischen Häfen.

Mit einem Tiefgang von ca. 1,40 m wollten wir die Möglichkeit haben, den Hadelner Kanal zwischen Weser und Elbe zu nutzen,

wofür auch ein Klappmast nötig war.

Später hat sich gezeigt, daß dieses Konzept auch für die Boddengewässer im Osten hervorragend geeignet ist.

(Wir sind auch einmal mit gelegtem Mast unter der defekten Rügendammbrücke durchgefahren.)

Als Motor kam nur ein zuverlässiger Diesel mit problemlosem Saildrive in Frage.

Für das unterteilte Rigg (7/8 Takelung) mit nach achtern gepfeilten Salingen wurden Mast und Baum aus Aluminium vorgesehen.

Normale Segelgarderobe mit S-Fock aber ohne Spinnacker, die Vorsegel mit tradionellen Stagreitern.

Länge.

Das fertige Boot war 8,96 m lang.

Weil der Wasserablauf achtern nicht so gut war, die Strömung hinten abriß und sich bremsende Wirbel bildeten, wurde das Heck verlängert.

Die Änderung verbesserte den Strömungsverlauf, die Wirbel sind weg, die Geschwindigkeit durchs Wasser hat sich erhöht.

--Und es sieht ja auch viel besser aus ! --

Die so entstandene Badeplattform ist sehr schön und erhöht auch die Sicherheit, denn durch die längere Badeleiter kann man

aus dem Wasser sehr leicht aufsteigen. An Land reicht sie ebenfalls.

Der Anbau ist bootbaumäßig "innerlich" verleimt. Die Außenlage ist eingeschäftet. Der Übergang ist nicht zu erkennen.

Die Gesamtlänge ist heute damit ca. 9,50 m.

Die alten Zeichnungen wurden nicht geändert, sie zeigen weitgehend den ursprünglichen (Planungs- bzw. Bau-) Zustand.

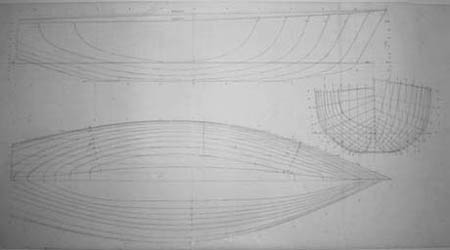

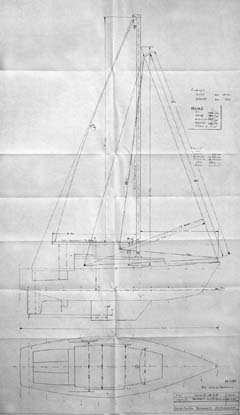

Linienriß

Mit den Hauptmaßen wurde der Linienriß erstellt. Hiermit wurde also die Form des Rumpfes festgelegt.

Die Besonderheit bei dieser Trapez-Spantform ist der Schiffsboden, der

in Längs- und Querrichtung gerade ist. Dadurch gibt es kein mittiges Kielschwein sondern zwei sehr kräftige Längsstringer.

Beim Kiel ist dadurch die obere Kielplatte gerade und brauchte nicht verformt und angepaßt werden. Auch die

Bodenplatte des Kiels ist gerade, dadurch kann das Schiff im Winterlager in jedem Fall sicher abgestellt werden.

Der Fußboden innen ist gerade ohne seitliche Schrägen, und in Längsrichtung gibt es keine Stufen.

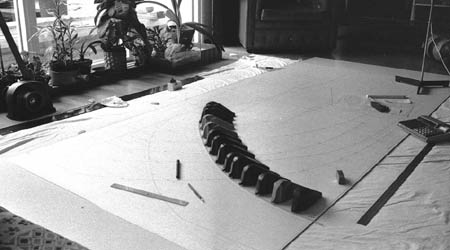

Konstruktionsbüro

Alle Zeichnungen sind auf einem bequemen Zeichentisch enstanden - auch der Linienriß im Maßstab 1:10 paßte noch.

Um die Maße möglichst exakt zu ermitteln wurde ein Linienriß im Maßstab 1:5 gezeichnet.

Der war so groß, daß nur der "Schnürboden" im Wohnzimmer ausreichte.

Hier im Bild werden die Spanten als "Schnittmuster" 1:1 auf Folie ausgestrakt. Damit konnten die Spanten leicht und präzise ausgesägt werden.

Alles wurde mit traditionellen Straklatten und den entsprechenden Gewichten gezeichnet. Ein moderner "Computer"

stand auch zur Verfügung. Man sieht ihn rechts: Fa. Hewlett Packard (HP). Er hatte programmierbare Magnetstreifen für kurze mathematische Berechnungen.

Ein "Speed Prediction Program" hatte er leider noch nicht. Die Qualitäts-Ankerwinde von Otto Hauffe war auch schon da. (links im Bild)

Seitenansicht und der Name

Ab 1981 wurde der Rumpf gebaut. Parallel dazu wurde der weitere Ausbau geplant. Die Hauptmaße waren festgelegt, aber die Gesamtansicht

sollte zeigen, ob alles harmoniert. Insbesondere die Form des Kajütaufbaus sollte festgelegt werden. Dabei erkennt man deutlich, daß wir vorher ein

Waarschip ausgebaut hatten.

Auch die optische Wirkung des naturlackierten Scherganges sollte beurteilt werden.

An dieser Stelle nun saß der Konstrukteur an seinem Zeichentisch und grübelte. An der Seite im Schergang sollte der Name hin. Bloß welcher?

Etwa "Dorothea"? Akzeptabel, weil mit gutem Hintergrund, aber zu lang für den Test. Also wurden mit der bereitliegenden Kreisschablone

einfach erstmal vier Kreise gezeichnet. Dann inneralb nochmal das gleiche, und es entstanden vier gleiche Ringe. Aus dem ersten und dem dritten wurde

ein 90° "Tortenstück" wegradiert, und siehe da: es enstand ein Name! Wir haben später viel über andere Lösungen diskutiert, ohne Erfolg, es blieb bei dem

auf rein grafischem Wege entstandenen Namen der keinerlei tiefere Bedeutung hat.

Praktishe Vorteile: er ist gut lesbar, akustisch sehr gut

zu verstehen und leicht zu buchstabieren : "Charly Oscar Charly Oscar".

Der Namenszug wurde später geringfügig geändert: die Abstände der Buchstaben wurden optisch angepaßt.

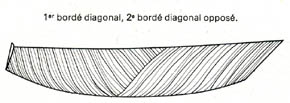

'Formverleimung'

Dieses Bildchen zeigt klar, wie die Außenhaut aufgebaut ist.

Wir hatten allerei Literatur studiert - auch französische, die sehr hilfreich war. Diese Bauweise wählten wir wegen des großen Vorteils,

daß nur leichte Bauteile verarbeitet werden müssen und man darum weitgehend ohne fremde Hilfe auskommt.

Schotten wurden aus Bootbausperrholz (F1) mit lamelierten aufgeleimten Spanten aus Sipo erstellt. Im Salonbereich wurde helles Okumé

Sperrholz mit Messerdeck wegen des besseren und helleren Aussehens verwendet. Auch das Kajütdach und die übrige Saloneinrichtung wurde mit diesem schönen

und hellen Holz ausgebaut.

Die Bodenwrangen wurden aus Eiche verleimt. Die riftigen Hölzer dafür waren Mittelbretter aus einem Furnierwerk.

Die (fast) fertigen Schotten reichten nicht für eine stabile Unterkonstruktion für den Rumpfbau. Es mußten noch zusätzlich viele Mallspannten

aus Spanplatten aufgestellt werden, die später zerstört wurden.

Über diese Spanten wurden Stringer aus astfreiem amerikanischen Oregon Pine eingepaßt. Die zwei sehr kräftigen

Bodenstringer wurden aus Swietenia lammelliert.

Der runde Spiegel wurde aus zwei Lagen 6 mm Sperrholz vorgefertigt. Darauf wurde nach dem Einbau eine Lage 5 mm Swietenia aufgeleimt -- auch

wegen der Schönheit.

Für die Aufplankung des Rumpfes wurden zunächst 3 Lagen 4 mm dickes Schäl-Furnier aus sehr leichtem Khaja aufgebracht.

(= afrikanisches Mahagoni - Khaya ivorensis).

Die äußere Lage besteht aus 5 mm dicken und ca. 70 mm breiten gesägten Furnierstreifen aus südamerikanischem Mahagoni

(Swietenia Makrophylla King - the best of the mahoganies). Heute kaum noch erhältlich und teuer.

Der Schergang wurde zusätzlich mit 5 mm Swietenia aufgeleimt. Er sollte natur bleiben, mit längs laufender Holzmaserung.

Der Balkweger wurde außen aufgesetzt, was von Waarschip abgeguckt ist. Vorteil beim Bootbau: Zwingen für Deck und Fußleisten kann

man gut ansetzen. Vorteil unterwegs: Außenhaut ist nicht so exponiert und gefährdet, weil die Scheuerleisten weiter außen liegen.

Die beiden Scheuerleisten bestehen aus unbehandeltem Teak. Man kann leicht reparieren, wenn mal etwas kaputt gehen sollte. Die aufgesetzten

Messing-Halbrundschienen schützen zusätzlich. (Besorgt dreinschauende Nachbarn muß man mit zusätzlichen Fendern beruhigen).

Für die Mannschaft ist die Sache sehr beruhigend: Egal ob es in der Schleuse an der Spundwand laut rumpst. oder ob es am Heckpfahl

fürchterlich quietscht, man weiß: es passiert ja nix (nur die Nachbarn gucken beunruhigt).

Maße

Man muß nicht nur wie hier dargestellt über den notwendigen Freiraum über den Kojen nachdenken, sondern über sehr viel mehr wichtige Abmessungen. Allgemeine Vorgaben gibt es in der Literarur genug. Aber es sollte ja für uns passen: Körperhöhe ca. 175 cm, Gewicht ca. 76 kg. Damit kann man Kajüthöhe, Sitzhöhe und -Tiefe, Kojenlänge und Breite und die Abmessungen in der Pantry und im Toilettenraum festlegen. Natürlich gibt es da jeweils gewisse Zuschläge. Insbesondere ist die Stehhöhe vorn angepaßt, aber bedingt durch die Konstruktion ist sie achtern deutlich größer.

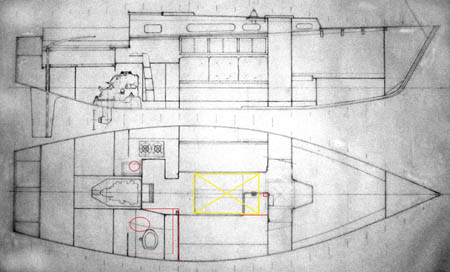

Aufteilung

Dies ist der wichtigste Plan, der die Verwirklichung der Vorgaben zeigt, und auch, wo kleine Kompromisse unumgänglich waren.

Nach diesem Plan wurde gebaut. Aber geändert wurde manches.

Der Bootsbauer war häufig gar nicht einverstanden mit offenbar unsinnigen Vorgaben des blöden Konstrukteurs, und dann hat der Kerl das einfach anders gebaut.

Die Vorschiffskojen sind sehr breit. Sie sind so niedrig angeordnet, daß man gut auf der Kante sitzen kann und nirgends mit

dem Kopf anstößt. Bedingt durch die Spantform mußten sie etwas achterlicher angeordnet werden, was möglich war, weil hier nicht der

Toilettenraun geplant war. Besonderheit: Die Liegefläche steigt nach vorn zum Fußende etwas an. Dadurch wird das tiefere Eintauchen

des Vorschiffs ausgeglichen und man liegt gut gerade. (Abhängig vom Mannschaftsgewicht)

In Längsrichtung gibt es beidseitig offenene Ablagefächer und über dem Fußraum der Kojen wurde quer ein Gepäcknetz gebaut.

Die Schränke: der an BB im Durchgang hat Wäschefächer. Auf der Gegenseite ist eine Kleiderstange und Haken zum Aufhängen.

Der untere Bereich wurde für Ölzeug, Taschen, Bootsmannsstuhl usw. vergrößert.

Der Salon ist gemütlich und wirkt sehr geräumig. Die Kojen und die darüberliegenden Schränkchen sind parallel.

Der Fußboden ist gerade, ohne seitliche Schrägen.

Die Sofakojen sind schön breit zum Schlafen. Dafür sind die Rückenlehnen leicht abnehmbar. Auch Leesegel sind

vorhanden, für das Manöver "Klar bei Auge" unterwegs.

Geändert wurde hier die StB-Koje: die Ecke ist weg. Die Maststütze ist im Schott integriert und der Tisch ist dadurch größer.

Der Tisch ist schön groß für 4 Personen. Er ist beidseitig abklappbar und hat Mittelfächer für Kleinkram.

Weil feste Schlingerleisten (meistens im Hafen) störend sind, wurden kurze steckbare Leisten gebaut, die man nach Bedarf

(unterwegs) in vielen Positionen einstecken kann.

Die Pantry ist sehr übersichtlich mit großer Arbeitsfläche, die bis unter das Brückendeck reicht.

Der Petroleumkocher unter einer Abdeckung ist in Längsrichtung eingebaut und nicht kardanisch.

Die Spüle hat ein kleines rundes wassersparendes Becken, mit Wasserversorgung durch Fußpumpe.

Für alle notwendigen Utensilien und Voräte gibt es eine große Anzahl angepaßter Staufächer.

Durch den Toitettenraum an Steuerbord entfällt die übliche Hundekoje, dafür gibt es mehr Stauraum und eine zuätzliche Backskiste.

Gegenüber der Zeichnung wurde der Raum deutlich größer und das manuelle Pump-WC ist in Längsrichtung angeordnet. Das kleine Eckwaschbecken hat eine

Seitenablage, sowie Wasserversorgung mit Fußpumpe. Schiebetürenschränke und weitere Fächer bieten ausreichend Stauraum.

Eine"Navigationecke" gibt es nicht. Alle für die Navigation erforderlichen Anzeigen sind sowieso draußen. Für die Arbeit in den

Seekarten ist der Solontisch, dann mit eingesteckten Schlingerleisten, hervorragend geeignet, insbesondere seit es die kleinen Sportbootkarten

gibt (z.B. NV-Verlag). Das Handwerkszeug für den Navigator, das Logbuch und das Funkgerät können handlich in einem

Fach im Schott untergebracht werden.

Die Fenster über Pantry und im WC-Raum kann man nach außen aufstellen, sie haben Sonnenschutzrollos. Alle anderen

Seitenfenster haben normale Gardinen.

Das kleine Skylight über dem Salontisch überraschte uns mit unerwartet viel angenehmer Helligkeit im "Wohnraum", besoders auf dem Tisch.

Im gesamten Boot haben wir an allen nur möglichen Stellen Handgriffe eingebaut, sodaß man auch bei ungemütlichen

Schiffsbewegungen überall Halt finden kann. Freunde haben COCO deswegen schon als "Affenschiff" bezeichnet. Es hat sich bewährt.

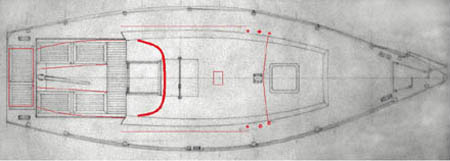

Decksansicht

Die Wirklichkeit weicht von diesem Entwurf in vielen Einzelheiten ab. Diese Zeichnung zeigt aber die Schiffsform

und die Proportionen. Wichtige Änderungen sind rot dargestellt.

Der Spiegel wurde rund gebaut, weil das erheblich besser aussieht. Das kommt jetzt, nach dem Heckanbau, kaum noch zur Geltung.

Auf dem Achterdeck ist nur ein Luk. Da paßt u.A. die Rettungsinsel hinein. Da ist sie so dicht wie möglich am "Einsatzort".

Der Heckkorbdurchgang ist normaleweise von der hochgeklappten Leiter geschlossen. Das Achterstag hat einen sehr hoch

reichenden Hahnepot, dadurch gibt es keinerlei Behinderung auf dem Weg zu der Badeplattform.

Das Cockpit wurde achtern schmaler gemacht. Das Waschbord wurde harmonisch zur Deckskantenkontur eingebogen gebaut.

Die Sitztbankbreite ist so geblieben. Das Cockpit ist bewußt schmal gehalten, damit man sich beim Segeln gut auf der gegenüberliegenden

Seite abstützen kann.

Das Brückendeck ist etwas schmaler und hat achtern die über die ganze Breite gehende Großschotschiene. Darunter sind die

Bedienungselemente und die Instrumente für den Motor gut geschützt angeordnet. Hier ist auch die Handlenzpumpe

eingebaut, mit der Innenwasser im Notfall aus dem tiefsten Punkt im Kiel nach außenbords gepumpt werden kann. (So viel Wasser im Schiff gab´s aber nie.)

Das Schiebeluk hat wie gezeigt eine Garage mit dem Solarkollektor (Gochermann Solar Technology, Wedel). Die gezeigte Großschotschiene ist weg.

Das Schiebeluk selber ist aus Plexiglas, wodurch sich für den Niedergang eine gute "Treppenhausbeleuchtung" ergibt.

Das Steckschott läßt sich ohne zu klemmen einsetzen, weil es trapezförmig ist. Es ist zweigeteilt und das untere Teil gibt es in Holz und

als Plexiglasscheibe.

Auf dem Kajütdach wurde ein halbrunder Süllrand mit der Kederschiene für die Sprayhood gebaut. Die Handläufer sind nicht dargestellt.

Die Positionen von Genuaschiene und S-Fockschiene sind angedeutet. Wichtig ist die Position der Püttings: sie sind ganz eng am

Aufbau positioniert. Dadurch kann man auf dem recht breiten Seitendeck sehr leicht ohne Turnübungen zwischen Wanten und Reeling auf das Vorschiff kommen.

Auf Anraten des Segelmachers wurde die Genuaschiene nachträglich weiter zu Mitte versetzt. Dadurch können alle Vorsegel bei Kursen

hoch am Wind zwischen Reling und Wanten gefahren werden: man fährt mehr Höhe!

Vorn wurde die Variante mit dem größeren Luk gewählt. Da ist die Ankerwinde versteckt: man stolpert nicht immer über dieselbe.

Der mittig halboffene Bugkorb steht nicht nach vorn über. Es wurde später ein Bugbeschlag gebaut, der den Pflugscharanker

aufnimmt und damit den ersten vorderen Kontakt mit einem "Kollisiongegner" bildet. Besonderer Vorteil: der Anker ist eine

hervorragende Aufstiegshilfe.

| Segelflächen | |||

|---|---|---|---|

| Genua1 | Genua2 | Genua3 | S-Fock |

| 28 m² | 20 m² | 14 m² | 14 m² |

| Sturmfock | Blister | Groß mit 2 Reffs | |

| 4 m² | 57 m² | 20-15-8 m² | |

Rigg und Segel

Auf diesem etwas jüngeren Plan ist die geänderte Cockpitform angedeutet und der aktuelle Lateralplan dargestellt.

Wenn die einzelnen Maße auch schwer zu erkennen sind, sieht man hier doch gut das Konzept.

Als wir die Segel bestellten, bemerkte Hans Beilken gleich : "Na, übertakelt ist er ja nicht gerade......". Recht hatte

der Regattasegler, aber eine größere Segelfläche hätte einen höheren Mast mit höherem Segelschwerpunkt gebracht. Das hätte zu

einer größere Breite oder einem höheren Gewicht oder einem größeren Tiefgang geführt. So ist alles handlich und wunderbar ausgewogen für

den Fahrtensegler, und die Segelfläche hat sich als vollkommen ausreichend erwiesen.

Folgende Abmessungen kennzeichnen das Rigg: Großsegelvorliek: P = 10,22 m.

Baumlänge: E = 3,70 m. Vorstaghöhe über dem Deck: I = 9,90 m.

Länge Vorschiff: J = 3,50 m.

Die Masthöhe über Wasser beträgt 12,50 m und die Klappmastlänge etwa 10,50 m. Der Mast auf dem Schiff liegend steht also vorn und achtern nur wenig über. Das ist günstig für Kanalfahrten und wird im Winterlager akzeptiert.

Alle Vorsegel haben Stagreiter. Die Anpassung der Segelfläche haben wir immer durch Vorsegelwechsel (und Reffen) erreicht.

Rollfockanlagen mit festem Vorstag führen mit halb weggedrehten Vorsegeln fast immer zu einem falschen Segelprofil.

Vorsegelwechsel unterwegs ist kaum möglich. Mastlegen ist mit einem festen Vorstag problematisch.

Vorsegelwickelsysteme sind ideal. Es bleibt alles wie gehabt. Das Vorliek wird durch die Mimik unwesentlich kürzer.

Es ist ein echtes Bergesystem. Vor-oder im Hafen wickelt man die Fock auf - das Vorschiff ist leer bei Manövern.

Im schlimmsten Notfall kann man auch mit teilweise aufgewickelten Segeln fahren, was dann aber zu Schäden führen kann.

==========================================

Die wichtigsten Daten sind auf einer Extra-Seite zusammengestellt.